থার্ড লেনের পক্ষ থেকে তানভীর মোকাম্মেলের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন

চিরায়ত কুশারী

থার্ড লেনঃ আপনার কিশোর বয়সের কথা দিয়ে শুরু করছি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা দেশ যখন উত্তাল কিশোর বয়সের সেই দিনগুলির কথা একটু জানতে চাই। আপনার পরিবার এবং আপনার প্রতিবেশীরা কী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন? ওই সময়ে আপনার উপর এর অভিঘাত কী ছিল?

তানভীর মোকাম্মেলঃ ১৯৭১ সালে আমার মা ও কয়েক ভাইবোন খুলনায় ছিল। আর কয়েক ভাইবোন ছিল ঢাকায়। ২৫শে-২৬শে মার্চ আমি ঢাকাতে ছিলাম। কিন্তু মা আমাকে আর ঢাকায় রাখতে চাইছিলেন না। কারণ আমাদের বয়সী তরুণেরা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু। এরা সম্ভাব্য মুক্তিযোদ্ধা। সামান্য কারণেই অনেক তরুণকেই ওরা তাই বন্দী করত। অনেকে আর ফিরে আসেনি! পরিস্থিতি কিছুটা স্থিত হলে আমি তাই খুলনায় চলে আসি। ঢাকা থেকে আমি বিমানে করে যশোর হয়ে খুলনায় আসি। খুলনা যেহেতু একটা মফস্বল শহর ছিল ফলে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের অনেক হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, এসবের খবর আমরা পেতাম। এক সময় খুলনাও আর নিরাপদ ছিল না। তখন আমাকে আবার ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এসময় ঢাকা-খুলনা চলাচল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। জায়গায় জায়গায় সেনাবাহিনীর চেক পোস্ট ছিল। কিন্তু আমাদের তেমন কোনো বিপদ ঘটেনি।

২৫শে-২৬শে মার্চ ঢাকার গণহত্যার কিছুটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এছাড়া তখন পথেঘাটে মানুষ মেরে লাশ ফেলে রাখা হোত। অনেক মৃতদেহেরই সৎকার হোত না। ১৯৭১ সালে আমি শকুন ও কুকুরকে মানুষের লাশ খেতে দেখেছি। এ বিষয়টা হয়তো আমার অবচেতন মনে এমন অভিঘাত সৃষ্টি করে যে কারণে আমি পরে “রাবেয়া” চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করি যেখানে এক বোন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আদেশ অমান্য করে তার মৃত মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের লাশ কবর দিতে চেষ্টা করে এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। হত্যা, নারী নিপীড়ন, সংখ্যালঘুদের প্রতি পাশবিক আচরণ, শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা, এসব আমি ১৯৭১ সালে এত দেখেছি এবং তা আমার সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ মনে হয়তো এমন অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল যে আজো যখন আমি কোনও ছবি তৈরী করার কথা ভাবি তখন ১৯৭১-য়ে দেখা বা শোনা কোনো ঘটনার কথাই আমার প্রথম মনে আসে।

থার্ড লেনঃ আমরা পড়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে আপনি প্রত্যক্ষভাবে বাম রাজনীতি ও সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। এই ঘটনা কি আপনার ভবিষ্যৎ শিল্পী জীবনকে প্রভাবিত করেছিল?

তানভীর মোকাম্মেলঃ আমার ধারণা বেশ বড়ভাবেই প্রভাবিত করেছিল। আমার প্রথম ছবি স্বল্পদৈর্ঘ্য “হুলিয়া” ও সর্বশেষ চলচ্চিত্র “রূপসা নদীর বাঁকে” দু’টোরই বিষয়বস্তু বাম-রাজনীতি। রাজনীতি আমার অন্য কিছু ছবিতেও এসেছে। বিশেষ করে প্রামাণ্যচিত্রগুলোতে।

আসলে আমি তো এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম। বাংলাদেশের গ্রামজীবন সম্পর্কে ততটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। বাম-রাজনীতি, বিশেষ করে কয়েক বছর ক্ষেতমজুর সমিতি করার ফলে বাংলার গ্রাম, গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে, আমি যা জেনেছি আমার “নদীর নাম মধুমতী”, “চিত্রা নদীর পারে”, “লালসালু”, “জীবনঢুলী” এরকম অনেক ছবিতেই হয়তো তার ছাপ পড়েছে। বাম-রাজনীতি না করলে এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ঘোরাফেরা না করলে আমার পক্ষে এসব ছবির অনেক সংলাপ ও চিত্রকল্প হয়তো সৃষ্টি করা সম্ভব হোত না।

থার্ড লেনঃ সিনেমাকেন্দ্রিক পড়াশোনা চর্চার সূত্রপাত কী বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই? কেন আপনি সিনেমাকেই শিল্পমাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন?

তানভীর মোকাম্মেলঃ যেহেতু খুব পড়ুয়া টাইপ ছিলাম তাই বেশ কম বয়সেই শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের মতো সিনেমা নিয়েও কিছু পড়াশোনা ছিল। তবে সিনেমা নিয়ে সত্যিকারের মননশীল পড়াশোনা ও চর্চা শুরু হয় মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ফিল্ম সোসাইটি গড়েছিলাম। তখন থেকেই বলতে পারেন ফিল্ম নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনাটা শুরু। আমরা তখন দেশ-বিদেশের ধ্রুপদ ছবিগুলি নিয়মিত দেখতাম, সেসব ছবি ও পরিচালকদের নিয়ে লেখালিখি করতাম, ফিল্ম নিয়ে সেমিনার-ওয়ার্কশপ এসবে অংশে নিতাম।

থার্ড লেনঃ ১৯৮৫ সালে আপনার প্রথম ফিল্ম “হুলিয়া” মুক্তি পায়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইনবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই সিনেমাটি নির্মিত। কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে এ ছবিটি। একটি কবিতাকে কেন শট ফিল্মটার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করলেন?

তানভীর মোকাম্মেলঃ তাৎক্ষণিক কারণ ছিল তখন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের একটা ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে আমাদেরকে “হুলিয়া” কবিতাটার চিত্রনাট্য লিখতে দেয়া হয়েছিল। চিত্রনাট্যটি লেখার সময় আমার মনে হয়েছিল যে কবিতাটার চিত্রকল্পগুলো খুব সিনেমাটিক। এ কবিতাটা দিয়ে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করাই যায়। আর গভীরতর কারণটা হচ্ছে রাজনৈতিক। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী করে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়ুব খান যেন গোটা বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধেই এক হুলিয়া জারী করে রেখেছিল। আশির দশকে আমি যখন এ ছবিটি করি তখনও দেশে আরেক সামরিক শাসক, জেনারেল এরশাদ, বাঙ্গালীর আবহমান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপরই যেন হুলিয়া জারী করেছিল। প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের উপর জেল-জুলুম ও হুলিয়া ছিল নিত্য ঘটনা। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের নিপীড়নের যন্ত্রগুলি সেই পাকিস্তানী আমলের মতোই রয়ে গেছে। এসবের বিরুদ্ধেই এ কবিতাটির চলচ্চিত্ররূপ একটা শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছিল। তাছাড়া আমি নিজে বামপন্থী রাজনীতি করতাম বলে আমাকেও কখনো কখনো ট্রেনে-বাসে পুলিশের গোয়েন্দাদের সঙ্গে লুকোচুরি করে চলাফেরা করতে হোত। ফলে কবিতাটির ওই বামপন্থী তরুণটিকে ও তার কাজকর্ম ও স্বপ্নগুলোকে আমি অনুভব করতে পারতাম। এসব কারণেই আমি “হুলিয়া” কবিতাটাকে বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিই।

থার্ড লেনঃ “হুলিয়া” সিনেমাটির একটি অংশে দেখা যায় যে আত্মগোপনকারী তরুণ বামপন্থী কর্মী খোকাদাকে তার কমরেডরা প্রশ্ন করেন ‘আগে স্বাধীনতা না সমাজতন্ত্র?’ যার প্রত্যুত্তরে খোকাদা উত্তর দেন ‘পরাধীন দেশে সমাজতন্ত্র হয় না’ ইত্যাদি। বামপন্থীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোই কী এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল? না কি সর্বসম্মতভাবে পার্টি লাইন এরকমই ছিল সেই সময়?

তানভীর মোকাম্মেলঃ গত শতকের ষাটের দশকের অনেক দেশের মতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও “মস্কোপন্থী” ও “পিকিংপন্থী” এরকম বিভাজন ও দ্বন্দ্ব ছিল। “মস্কোপন্থী”-রা শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। তবে “পিকিংপন্থীরা” সেটা করতেন না। শেখ মুজিবের ৬-দফা ও স্বাধীনতার আন্দোলনের তাঁরা বিরোধিতা করতেন। বলতেন আগে সমাজতন্ত্র চাই, তার পরে অন্য কিছু। খোকাদার কমরেডদের প্রশ্নে ও খোকাদার জবাবে সে সময়কার ওই রাজনৈতিক বিতর্কটাই প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন বামপন্থীদের মধ্যে এ বিতর্কটা সে সময়টাতে বেশ বড়ভাবেই ছিল।

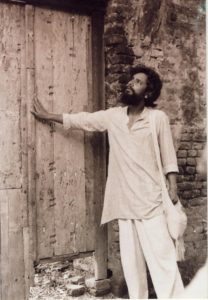

‘হুলিয়া’ ছবির দৃশ্য

থার্ড লেনঃ “চিত্রা নদীর পারে” সিনেমাটির কথা আসছি। সিনেমাটি শুরু হয় ১৯৪৭-য়ের সময়কালে এবং শেষ হয় ১৯৬৪-তে। আমরা দেখি যে মিনু আর ওর পিসীমা উদ্বাস্তু হয়ে যাত্রা করেন পশ্চিমবঙ্গের অভিমুখে। প্রথম ও শেষ দৃশ্য দু’টিতেই আবহ হিসেবে একটি লোকপ্রচলিত ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবহারের তাৎপর্য কী?

তানভীর মোকাম্মেলঃ “ওপেনটি বায়োস্কোপ” ছড়াটি বাংলার এক জনপ্রিয় শিশুতোষ ছড়া। খেলার সময় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এ ছড়াটি আবৃত্তি করে থাকে। শৈশবে আমরাও করেছি। তবে “চিত্রা নদীর পারে” ছবিটির প্রথমে ও শেষে ছড়াটি ব্যবহারের মূল কারণটা ছিল ছড়াটার মধ্যেকার “কলকাতা” ও “লাট বলেছে যেতে” শব্দ গুচ্ছ দু’টি। দেশভাগ যে মূলতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফসল সেটা তুলে ধরা। আর উদ্বাস্তুরা মূলতঃ কলকাতার পথেই পূর্ববঙ্গ ছাড়ত। এছাড়াও “কলকাতা” শব্দটা ব্যবহারের আরেকটা বিশেষ কারণ ছিল আমার ছেলেবেলায় প্রায়শই আমার বল খেলার কোনো সাথী বা স্কুলে একই বেঞ্চে বসা কোনো সহপাঠি, হয়তো সুশান্ত, কিম্বা অনুপ, এসে বলত আমরা কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছি। আর যারা “কলকাতা”-য় যেত তারা আর কোনো দিন ফিরত না! কলকাতাকে আমার তাই এক অন্ধ গহ্বরের মতো মনে হোত যেখানে আমার ছেলেবেলার বল খেলার সাথী বা স্কুলের সহপাঠিরা একে একে হারিয়ে গেছে। ছড়াটার শেষে “কলকাতা” শব্দটাকে বিশেষভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যেই মূলতঃ এ ছড়াটাকে চিত্রনাট্যের জন্যে বেছে নেয়া হয়েছিল। “চিত্রা নদীর পারে” ছবিটার শেষ শটটির কথা হয়তো আপনাদের মনে থাকতে পারে। যশোর-বেনাপোল রোডের বড় বড় শিশু গাছগুলির মাঝে এক অন্ধকার গুহার মধ্যে যেন মিনতি ও পিসীমাকে নিয়ে বাসটি অদৃশ্য হয়ে যায়। আর সাউন্ডট্রাকে বাজতে থাকে “কলকাতা”, “কলকাতা” শব্দটি। এই শেষ শটটির সাউন্ডট্রাকটার জন্যেই ওই ছড়াটা মূলতঃ আমি বেছে নিয়েছিলাম।

থার্ড লেনঃ ফিল্মে সঙ্গীতের ব্যবহার একটি দুরূহ বিষয়। “চিত্রা নদীর পারে” সিনেমায় সঙ্গীত, বিশেষতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার অসামান্য (‘পথের শেষ কোথায়’ ও অন্যান্য)। এই নিয়ে যদি দু’এক কথা বলেন।

তানভীর মোকাম্মেলঃ চিত্রনাট্য রচনার পর্যায় থেকেই আমি ও আমার সঙ্গীত পরিচালক সৈয়দ সাবাব আলী আরজু আবহঙ্গীত নিয়ে অনেক আলোচনা করে থাকি। “চিত্রা নদীর পারে” ছবিটার ব্যাপারে আমরা চিন্তা করেছিলাম ষাটের দশকের আবহটাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে ও সে সময়ে রেডিওতে, গ্রামোফোন রেকর্ডে যেসব গান মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো শুনত বা কন্ঠে গাইত সেসব গানকে ব্যবহার করতে। সে কারণেই সে সময়ের জনপ্রিয় গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান বা একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত, চরিত্রদের কন্ঠে, গ্রামোফোনে বা রেডিওতে ছবিটার সাউন্ডট্রাকে শোনা যায়। ছবিটির মূল নারী চরিত্র মিনতি গান গাইতে জানে যা ছবিটাতে সঙ্গীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা যুগিয়েছিল। আর “পথের শেষ কোথায়” রবীন্দ্রসঙ্গীতটি বেছে নেওয়ার কারণ ছিল গানটির গভীর অর্থবহ বাণীটি যা অনেক উদ্বাস্তুরই জীবনের অভিজ্ঞতাজাত এক উপলব্ধি। হয়তো আমাদের সবার জীবনেরই! ছবির দুই চরিত্র মিনতি ও পিসীমার দেশত্যাগ, যা ছিল প্রায় এক অগস্ত্য যাত্রাই, গানটির বাণীর সঙ্গে মানানসই ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। সত্যিই কী আমরা জানি উদ্বাস্তু জীবনের “পথের শেষ কোথায়?” এসব কারণেই এ গানটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

থার্ড লেনঃ “চিত্রা নদীর পারে” সিনেমার প্রৌঢ় বামপন্থী নেতা ও উকিল শশীকান্ত সেনগুপ্তের কথোপকথনে উঠে আসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজচিত্রের একটি শ্রেণী বিশ্লেষণ। বামপন্থী নেতাটি যেরকমটি বলেন, “পূর্ববঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত ক্রমশ: বিলীন হয়ে যাবে আর মুসলিম মধ্যবিত্ত বিকশিত হবে”, এই ঘটনার চরম পরিণতিই কী ১৯৭১? এই ঘটনার কারণ হিসেবে অনেকে হিন্দুদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে দায়ী করেন। এই বিশ্লেষণ কি সঠিক ছিল?

তানভীর মোকাম্মেলঃ পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত ক্রমশঃ দুর্বল ও অপসৃয়মান হয়ে পড়বে এবং সে শূন্য জায়গাটা মুসলিম মধ্যবিত্ত ক্রমশঃ দখল করবে, এটা ছিল এক বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য। আসলে এ কারণেই তো পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত এত জোরেশোরে পাকিস্তান চেয়েছিল। সব শ্রেণীই তার বিকাশ চায়। তবে ঠিক সে কারণে ১৯৭১ ঘটেনি। ১৯৭১ ঘটেছিল কারণ পূর্ববঙ্গের এই জায়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত এক সময় বুঝতে পারছিল যে বাঙ্গালী হিন্দুরা অপসৃত হলেও মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের জন্যে পাকিস্তানের ধনী পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী এক নতুন বাঁধা। মধ্যবিত্ত ছাড়াও বাঙ্গালীদের অন্যান্য শ্রেণীগুলোরও পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষোভ এবং নিজেদের বিকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে কারণেই ঘটে ১৯৭১ সাল। এটা যথার্থই ছিল একটা জাতির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।

থার্ড লেনঃ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন ধারার বামপন্থীদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল তা কী তৎকালীন আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে?

তানভীর মোকাম্মেলঃ কিছুটা তো করেছেই। ষাট দশকে যখন মস্কোপন্থী-পিকিংপন্থী হিসেবে বামপন্থীরা বিভক্ত হলেন তার ফলে পূর্ববঙ্গের বামপন্থী শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মস্কোপন্থীরা মূলতঃ সমাজের মধ্যস্তরের দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও চীনাপন্থীদের বড় অংশটাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি। বরং তাদের একটা উগ্র অংশ এমনও বলত যে মুক্তিযুদ্ধটা হচ্ছে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী বুর্জোয়া এই “দুই কুকুরের লড়াই”। পরবর্তীতে বোঝা যায় ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গের মানুষের সার্বিক জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঠিক মতো বুঝে উঠতে এদেশের চীনাপন্থীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। নেপথ্যে হয়তো কাজ করেছে পাকিস্তানকে সমর্থন করার চীনের অনুসৃত নীতি। এ কারণে চীনাপন্থীরা পরে কিছুটা জনবিচ্ছিন্নও হয়েছেন।

থার্ড লেনঃ দেশভাগ আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এক স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। আপনার তথ্যচিত্র ও সিনেমায় বারবার দেশভাগ তার নানা অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে। কিন্তু আকাদেমিক কারণ ছাড়া বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে পার্টিশন নিয়ে তেমন উৎসাহ ও আলোচনা চোখে পড়ে না। সিনেমা তো বটেই, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমেও এই নৈঃশব্দ্যর কারণ কী?

তানভীর মোকাম্মেলঃ একাধিক কারণ থাকতে পারে।

বর্তমানে ভারতে যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছেন নেহেরু-গান্ধী পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে তাঁরা হয়তো তেমন উৎসাহী নন। আর দেশভাগ নিয়ে বাংলাদেশে নীরবতার নিঃসন্দেহে একটা কারণ বোধহয় দেশভাগের ফলে বাঙ্গালী মুসলমান উপকৃত হয়েছে। হিন্দুদের ওভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত করে তাদের জমি, আবাস, চাকুরী দখলে নেওয়াটা যে নৈতিকভাবে ঘটেনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের শাসক সম্প্রদায় বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে একটা অবচেতন অপরাধবোধ হয়তো কাজ করে। আর এই অবচেতন অপরাধবোধের কারণেই হয়তো তারা দেশভাগ নিয়ে চুপচাপ থাকে। আর উভয় দেশের তরুণ সমাজ এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়, কারণ দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, নক্সাল আন্দোলন, বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এসব গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনাতেই তারা তেমন আগ্রহ পায় না। তরুণেরা ইতিহাসতাড়িত নয়, তেমন ইতিহাসসচেতনও নয়। তারা মূলতঃ তাৎক্ষণিকতায় বাঁচতে চায়। আর উভয় দেশের শাসকেরাও নিজ নিজ দেশের তরুণ সমাজকে এরকম ইতিহাসহীন তাৎক্ষণিকতাতেই রাখতে চায়। অথবা ভ্রান্ত ইতিহাসবোধে আচ্ছন্ন রাখতে চায়। তাতে শাসন-শোষণে সুবিধা হয়।

তারপরও বলব সাতচল্লিশের দেশভাগ বাঙ্গালীর যৌথ চেতনার অংশ। দেশভাগের স্মৃতি তাই কখনোই হারিয়ে যাবে না। চেক ঔপন্যাসিক মিলান কুন্দেরা একটা কথা বলেছিলেন; “Struggle of people against power is struggle of memories against forgetting”, ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম। শাসকেরা জনগণকে ভুলিয়ে রাখতে চাইলেও দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের ইতিহাসের এসব বড় বড় ঘটনাগুলো জনগণ কখনোই ভুলে যাবে না। মূলধারার বড় বা কর্পোরেট মিডিয়ায় তেমন আলোচিত না হলেও পরিবারগুলোর ভেতরেই ঘরে ঘরে মানুষ সাতচল্লিশের দেশভাগ বা ’৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলে যাবে। এবং সেটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

আর সিনেমার ক্ষেত্রে যদি বলেন তো বলব যে দেশভাগ নিয়ে কাজ আসলেই বেশ কম হয়েছে। অল্প যা কিছু কাজ হয়েছে তা খুবই বিক্ষিপ্ত ও তেমন ধারাবাহিক কিছু নয়।

থার্ড লেনঃ এক ইন্টারভিউতে আপনি বলেছিলেন যে দেশভাগ এখনও “Living Reality”। এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়ে দেবেন?

তানভীর মোকাম্মেলঃ দেশভাগ অসংখ্য পরিবার ও ব্যক্তিমানুষের কাছে আজো এক জীবন্ত বাস্তবতা। অনেকেই দেশভাগের কারণে বৈষয়িক ও মানসিকভাবে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। অনেক পরিবারই বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ চিরকালের জন্যেই। দেশভাগের স্মৃতি তাই আজো তাদেরকে তাড়িত করে।

তবে স্মৃতিতাড়নার এ বিষয়টা ছাড়াও যাকে বলে “Real Politik” সেই বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেশভাগ আজো এক জীবন্ত বাস্তবতা। একটা সহজ উদাহরণ দিই। সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ (আজকের বাংলাদেশ) কেবল পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়নি, বিচ্ছিন্ন হয়েছিল আসাম ও ত্রিপুরা থেকেও, যে আসাম ও ত্রিপুরার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর মানুষের, ছিল এক সুগভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যে নাড়ীর বন্ধনটা আজো এসব অঞ্চলের মানুষেরা অনুভব করে থাকে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যোগাযোগ বাড়িয়ে এককালীন পূর্ববঙ্গের চারপাশের ভারতীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে পুরনো বাণিজ্য সম্পর্কগুলো পুনঃসৃষ্টি করতে চাইছে। বাণিজ্য বাড়ছে। বসছে সীমান্ত হাট। এসবই দেশভাগের “Living Reality”-র সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ।

থার্ড লেনঃ দেশভাগের সিনেমা বলতেই আমাদের মনে পড়ে নিমাই ঘোষের “ছিন্নমূল” আর ঋত্বিক ঘটকের দেশভাগ-ট্রিলজীর কথা। একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে আপনার সিনেমাটিক ট্রিটমেন্ট ওঁদের থেকে কোথায় আলাদা?

তানভীর মোকাম্মেলঃ আমার মনে হয় পার্থক্যটা হয়তো বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে। নিমাই ঘোষ ও ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলিতে মূলতঃ দেশভাগের পরিণতিটা বেশী দেখানো হয়েছে। আর আমার ছবিগুলিতে হয়তো এসেছে দেশভাগকে পূর্ববঙ্গের অবস্থান থেকে দেখবার বিষয়টি।

থার্ড লেনঃ আরেকটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমার কথায় আসি “রাবেয়া”। সফোক্লিসের “আন্তিগোনে” নাটকের ছায়া অবলম্বনে নির্মিত এই সিনেমাতে রাবেয়া তার কর্তব্যে বাধা দেওয়ার জন্যে ধর্মীয় অনুশাসন ও পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সরাসরি দায়ী করে। অর্থাৎ শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্মীলন নয়- মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে যেন নারীমুক্তির বয়ান রচনা করে এ সিনেমাটি। নারীর এই একক প্রতিরোধ ও দুর্দশা রাবেয়া ছাড়াও অন্যান্য ফিল্ম ও প্রামাণ্যচিত্রগুলোতে ধরা আছে। কেন নারীদের এই উদযাপন আপনার ফিল্মগুলিতে বারবার ফিরে আসে?

তানভীর মোকাম্মেলঃ যে কোনো সমাজেই নারীরা দ্বৈতভাবে শোষিত। ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা, আবার রাষ্ট্রীয় পুরুষতান্ত্রিকতা দ্বারা। আর যারাই শোষিত ও ক্ষমতাহীন, একজন সংবেদনশীল শিল্পী হিসেবে তাদের প্রতি আমি সহমর্মিতা বোধ করি। বাংলাদেশের নারীদের প্রতি আমার সে সহানুভূতির প্রকাশ আমার বিভিন্ন কাহিনী ও প্রামাণ্যচিত্রে হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেছেন “রাবেয়া” চলচ্চিত্রে তা কিছুটা বড়ভাবে হয়তো এসেছে। ভাইয়ের মৃতদেহ কবর দেবার জন্যে রাবেয়ার যে সংগ্রাম তা বারেবারেই প্রতিহত হতে থাকে পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা।  এ দুই শক্তির বিরুদ্ধে সে লড়ে যায় প্রাণপণে। সে লড়াইয়ে রাবেয়া হেরে যায় বটে, কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ধর্ম, রাষ্ট্র ও পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সে এমন কিছু প্রশ্ন রেখে যায় যা এ যুগের নারীবাদীদেরও হয়তো অনুপ্রেরণা যোগাবে। ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটা দেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল না, ছিল এদেশের নারী জাতিরও স্বাধীনতা অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরের বাংলাদেশের নারী আর এক থাকেনি। আজ বাংলাদেশে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আত্মবিশ্বাসী নারীদের চলাফেরা আমরা দেখি, তার সৃষ্টি অনেকটাই কিন্তু ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। যুদ্ধের আগুনে পুড়ে বাংলাদেশের নারীরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। রাবেয়া চরিত্রটি, সে অর্থে হয়তো, এদেশে নারীমুক্তির একজন পথিকৃৎ।

এ দুই শক্তির বিরুদ্ধে সে লড়ে যায় প্রাণপণে। সে লড়াইয়ে রাবেয়া হেরে যায় বটে, কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ধর্ম, রাষ্ট্র ও পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সে এমন কিছু প্রশ্ন রেখে যায় যা এ যুগের নারীবাদীদেরও হয়তো অনুপ্রেরণা যোগাবে। ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটা দেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল না, ছিল এদেশের নারী জাতিরও স্বাধীনতা অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরের বাংলাদেশের নারী আর এক থাকেনি। আজ বাংলাদেশে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আত্মবিশ্বাসী নারীদের চলাফেরা আমরা দেখি, তার সৃষ্টি অনেকটাই কিন্তু ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। যুদ্ধের আগুনে পুড়ে বাংলাদেশের নারীরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। রাবেয়া চরিত্রটি, সে অর্থে হয়তো, এদেশে নারীমুক্তির একজন পথিকৃৎ।

থার্ড লেনঃ মৃত ভাইকে কবর দেয়া রাবেয়ার অধিকার ও কর্তব্য। সে কর্তব্য পালনে বাধা এলে ধর্মের রূপকের মাধ্যমে শাসকের যুক্তিবিন্যাসের বিরোধিতা করে রাবেয়া। সে বলে; “আগুনের চেয়ে মাটি অনেক বড়।” যেখানে মাটি আদম তথা মানুষের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সিনেমাটিকে রাষ্ট্রের সাথে অধিকারের লড়াইতে আমরা ব্যক্তিমানুষকে (রাবেয়াকে) ধর্মের আশ্রয় নিতে দেখি। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে লড়াইতে ধর্ম কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ধর্ম/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কি শাসকের ক্ষমতার বিপ্রতীপে মানুষের সংগ্রামের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে না কী তা আদতে শাসক ও ক্ষমতাকেন্দ্রের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতেই বেশী উৎসাহী হয়। এ বিষয়ে আপনার ভাবনা কি? বাংলাদেশ বা ভারতের মত দেশে “ধর্মনিরপেক্ষতা”-র আদর্শ কি নিছক ধর্মহীনতায় আটকে আছে?

তানভীর মোকাম্মেলঃ এটা সত্য যে যুগে যুগেই শাসকশ্রেণী ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু কার্ল মার্কস তো এটাও বলেছেন যে “ধর্ম হচ্ছে শোষিতের দীর্ঘনিঃশ্বাস।” ফলে ধর্মের সব কিছুই প্রতিক্রিয়াশীল অতএব বর্জ্য, এমনটি ভাবা ঠিক নয়। বরং ইতিহাসে শোষিত জনগণের অনেক বিদ্রোহ ও আন্দোলনই ধর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ তাদের সে ক্ষোভ ও বঞ্চনা তুলে ধরার জন্যে ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো সংগঠিত মাধ্যম তাদের হাতে ছিল না। তাই ধর্মের বিষয়টি দেখতে হবে দ্বান্দ্বিকভাবে। কোনো সময়েই “ধর্মচর্চা প্রতিক্রিয়াশীল” ও “ধর্মহীনতা প্রগতিশীল” এরকম একরৈখিক সরলীকরণ দিয়ে নয়। রাবেয়া তার সীমিত গন্ডীর জীবনে ধর্মীয় মীথ, উপমা ও ঘটনাগুলো দিয়েই নির্মম এক রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তর্ক করে যায়। ধর্মীয় এসব উপাদান ছাড়া রাবেয়ার কাছে অন্য কোনো অস্ত্র তো ছিল না।

আমরা শিল্পীরা সব সময়ই মীথ ব্যবহার করতে পছন্দ করি। কারণ মীথের মাধ্যমে বক্তব্যটাকে গভীর ও বহুস্তরীয় করা যায়। রাবেয়া ওর সংলাপে যে ইসলামী (সেমিটিক) মীথগুলি ব্যবহার করে সেগুলো আমি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছি। আমার অন্য কিছু ছবি, যেমন “নদীর নাম মধুমতী” ও “লালসালু”-তেও আমি নানা ইসলামী মীথকে প্রতিবাদের বাহন হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। ধর্মীয় মানেই “প্রতিক্রিয়াশীল” এবং “ধর্মহীনতা” মানেই “প্রগতিশীল” সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এরকম যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি তেমন বিশ্বাস করি না। কারণ মানবেতিহাসে এর বিপরীতে অনেক প্রমাণই রয়েছে। একজন প্রগতিশীল শিল্পী হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে, আরো অনেক কিছুর মতো, ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলিকেও সমাজ-প্রগতির লক্ষ্যে ব্যবহার করা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারগুলোকে নানা দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, সমালোচনা করা এবং ধীরে ধীরে জনগণের ধর্মের মোহের ঘোরটাকে ভাঙ্গানো। এ ব্যাপারে আমি লেনিনের একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই;

“মার্কসবাদীদের পক্ষে সবচে বড় ও জঘন্য ভুল হবে একথা কল্পনা করা যে আধুনিক সমাজ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে (বিশেষতঃ কৃষক ও কারুজীবীদেরকে) যে তমসা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রেখেছে, কেবলমাত্র মার্কসবাদী জ্ঞানালোকের সোজা সড়ক ধরে তা থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। এই জনগণের কাছে যোগানো দরকার নিরীশ্বরবাদ প্রচারের সমস্ত উপাদান, জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রের তথ্য নানাভাবে এগিয়ে, নানা ভাবে আকৃষ্ট করে, নানা উপায়ে নাড়া দিয়ে তাদের ধর্মের ঘোর ভাঙবার আয়োজন করতে হবে।”

আমার অনেক ছবিতেই আমি তা করার চেষ্টা করেছি। ধর্মের অনুষঙ্গগুলোকে ব্যবহার করেই যদি ধর্মের মিথ্যাচার ও অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরতে পারি তবে আমি মনে করি শিল্পী হিসেবে সেটা আমার জন্যে মানসিকভাবে অনেক বেশী তৃপ্তিদায়ক।

থার্ড লেনঃ “জীবনঢুলী” মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি অসামান্য সিনেমা। এই সিনেমাটিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নমঃশুদ্র শ্রেণীর এক ঢাকির জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই ফিল্মটি কোথায় আপনার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাকী সিনেমাগুলো থেকে আলাদা?

তানভীর মোকাম্মেলঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সব শ্রেণীর, সব সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর, জীবনই বিপন্ন চিল। তবে সবচে বিপন্ন ছিল দরিদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা রাজাকারদের হাতে ধরা পড়লে তাদের বাঁচার কোনো পথ ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণহত্যায় নিহতদের তালিকা দেখলে দেখা যাবে আনুপাতিক হারে এদের সংখ্যাটাই বেশী। তাছাড়া ভারতের শরণার্থী শিবিরে রোগে-শোকে-ক্ষুধায় এ শ্রেণীর মানুষই কষ্ট পেয়েছে সব চেয়ে বেশী। বলতে পারেন তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার উপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার বলয়ে, বা কর্পোরেট মিডিয়ায়, তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, ফলে তাদের সে আত্মত্যাগের কথা তেমন বলা হয় না। সে কারণেই আমি নিম্নবর্গের এক গরীব হিন্দু ঢাকী জীবনকৃষ্ণ দাসের ওই কাহিনীটা বলতে চেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল প্রেক্ষাপটে একটা বিশেষ অঞ্চলের, বিশেষ সম্প্রদায়ের, বিশেষ এক শ্রেণীর একজন মানুষের দু:খ-গাঁথা এভাবে তুলে ধরাটা, এটাই মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য ছবিগুলো থেকে “জীবনঢুলী”-কে হয়তো কিছুটা পৃথক করেছে।

আরেকটা কারণেও আমি “জীবনঢুলী” ছবিটা তৈরী করতে চেয়েছিলাম। তা হচ্ছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের লড়াই-ই ছিল না, এটা ছিল ইতিহাসের সবচে বীভৎসতম এক গণহত্যাও। আর যে সব বড় বড় গণহত্যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ঘটেছিল তাদের মধ্যে সংখ্যায় ও নৃশংসতায় সবচে ভয়াবহ ছিল চুকনগর গণহত্যাটি। চুকনগর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার একটা বাজার-গঞ্জ জায়গা যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এক সকালে সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করেছিল। জীবনঢুলীর পরিবার এই চুকনগর গণহত্যাতেই নিহত হয়। চুকনগর গণহত্যার এত ব্যাপক ও বিশদ বিবরণও “জীবনঢুলী” চলচ্চিত্রটিকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য ছবিগুলি থেকে হয়তো কিছুটা আলাদা করেছে।

থার্ড লেনঃ “জীবনঢুলী” সিনেমায় একটি চরিত্রের মুখে যোগেন মন্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি যোগেন মন্ডল ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য না হতেন তাহলে কী বাংলাদেশের ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত?

তানভীর মোকাম্মেলঃ আমার সেরকম মনে হয় না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর, বিশেষ করে যোগেন মন্ডল যে সময়ে এদেশ ছেড়ে চলে যান, ততদিনে যোগেন মন্ডল এদেশে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এমন কী তিনি যে সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন সেই নিম্নবর্গের নম:শুদ্রদের মধ্যেও ওঁর নেতৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল। আমার মনে হয় যোগেন মন্ডল গোটা পাকিস্তান ব্যাপারটা, বিশেষ করে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীটাকে, বুঝতে ভুল করেছিলেন। কিছু রাজনৈতিক সুবিধাবাদও থাকতে পারে। না, যোগেন মন্ডল এদেশে থাকলেও বাংলাদেশর ইতিহাস খুব অন্য রকম কিছু হোত বলে আমি মনে করি না।

থার্ড লেনঃ “রূপসা নদীর বাঁকে” সিনেমাটির কথা আমরা শুনেছি। খুলনার প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জীর ছায়াবলম্বনে মানবরতন মুখার্জীর জীবনব্যাপী সংগ্রাম উঠে এসেছে এই সিনেমাটিতে। স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-এই বিরাট প্রেক্ষাপটে মানব মুখার্জী চরিত্রটিকে কেন স্থাপন করলেন?

তানভীর মোকাম্মেলঃ বাংলাদেশের সমাজপ্রগতির আন্দোলনে, ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনে, শ্রমজীবী মানুষদের অধিকারের আন্দোলনে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, এমনকী মুক্তিযুদ্ধেও বাংলাদেশের বামপন্থীদের ব্যাপক ভূমিকা ও অবদান ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাদের সে অবদানের কথা তেমন বলা হয় না। তাই আমি মানব মুখার্জী চরিত্রটির মাধ্যমে তিরিশ দশকের সেই বৃটিশবিরোধী স্বদেশী আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এই ব্যাপক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের বামপন্থীদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথাটা তুলে ধরতে চেয়েছি। খুলনার কমরেড বিষ্ণু চ্যাটার্জীর কিছু ছায়া মানব মুখার্জী চরিত্রটিতে রইলেও এদেশের আরো কিছু প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, যেমন কমরেড জীতেন ঘোষ, কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী, বা কমরেড রতন সেনের জীবনেরও কিছু ঘটনার চিত্রায়ন ও উল্লেখ চরিত্রটির মাঝে আছে।

‘রূপসা নদীর বাঁকে’ সিনেমার কিছু মুহুর্ত

থার্ড লেনঃ স্বাধীনতা আন্দোলন হোক বা মুক্তিযুদ্ধ সব ক্ষেত্রেই বামপন্থীদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী ইতিহাস তুলনারহিত। তা সত্ত্বেও স্বাধীন রাষ্ট্র (ভারত ও বাংলাদেশ) গঠিত হওয়ার পরে কেন তারা বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে গেলেন?

তানভীর মোকাম্মেলঃ আমার পক্ষে ভারতের বামপন্থীদের কথা বলা হয়তো সঠিক হবে না। কারণ এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট গবেষণা নেই। আমি তাই কেবল বাংলাদেশের বামপন্থীদের কথাটাই বলতে পারি। আর সেটাই হয়তো সমীচীন হবে।

পাকিস্তান আমলে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশে, ভাষা আন্দোলনে, কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশের বামপন্থীদের বেশ গভীর ও তাৎপর্য্যপূর্ণ অবদান ছিল। আর এ কারণে তারা জেল-জুলুম-নির্যাতন অনেক কিছু সহ্য করেছেন। জনগণের মাঝে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ছিল। কিন্তু ’৬০-য়ের দশকে যখন বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলন চীন-সোভিয়েত এ দু’ভাগে ভাগ হোল সে বিভক্তি বাংলাদেশের বামপন্থীদের মধ্যেও বিভক্তি ঘটাল। চীনাপন্থীরা পরে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও বিভক্ত হতে হতে তাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য অনেকটাই হারিয়ে ফেলল। আর মস্কোপন্থীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়ে ও স্বাধীনতার পর বেশ কিছু বড় বড় গণসংগঠন গড়ে তুললেও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তাদেরকে হতোদ্যম করে দেয়। দলটাতে ভাঙনও শুরু হয়। তৎকালীন সোভিয়েতপন্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এখনও আছে বটে, তবে সংগঠনটির দেহ-খাঁচাটাই কেবল রয়েছে, ভেতরের আত্মাটি নেই। আমার মনে হয় না ইসলাম ধর্মপ্রধান বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন নিকট ভবিষ্যতে তেমন শক্তিশালী হতে পারবে।

থার্ড লেনঃ পার্টিশন ও তার পরবর্তী ’৬৪ সালের দাঙ্গা এবং শেষে ১৯৭১ এই ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম যে বিপুল উদ্বাস্তু স্রোত তৈরী করল তার মর্মন্তুদ বিবরণ ধরা আছে “জীবনঢুলী” কাহিনীচিত্র এবং “১৯৭১” ও “সীমান্তরেখা” প্রামাণ্যচিত্রটিতে। ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই উদ্বাস্তু সমস্যার কোনও মানবিক সমাধান আছে বলে আপনার মনে হয় ?

তানভীর মোকাম্মেলঃ উদ্বাস্তুদের তাদের মাতৃভূমিতে আবার ফিরে যাবার কোনও সম্ভাবনা আমি তেমন আর দেখি না। কারণ ইতিমধ্যে দু’তিনটে প্রজন্ম পার হয়ে গেছে। দুই দেশেই নতুন ও পৃথক রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে। সব উদ্বাস্তু হয়তো ফিরতেও চাইবেন না। দেশভাগ ও দেশত্যাগ এক সুগভীর ট্রাজেডী। বাঙ্গালীর জীবনের সবচেয়ে করুণতম এক অধ্যায় এটি। তবে দুঃখজনক যে গভীর এ সমস্যাটির কোনো সহজ সমাধান আমি তেমন দেখি না। কাঁটাতারের বাধা এক বাস্তব বাধাই। দেশভাগের সত্তর বছর পরে আমি “সীমান্তরেখা” ছবিটা তৈরী করতে চেয়েছিলাম কারণ আমি বুঝতে চেয়েছিলাম যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এই যে কাঁটাতারের বেড়া, এটা কী বাংলাদেশ ও ভারত দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যেকার রাষ্ট্রীয় সীমানা চিহ্ন? না কী বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যেকার বিভেদ রেখা? না কী পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের মধ্যে আচরণগত যে কিছু পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্য রেখা? না কী আমাদের মনোজগতে এমন কোনো সীমান্তরেখা রয়েছে যা আমাদের মিলতে দেয় না? বিভেদ তো একটা রয়েছেই। সেটা অস্বীকার করাটা বাস্তবসম্মত হবে না। ধর্মীয় বিশ্বাসের যে কারণে বিভেদটা ঘটেছিল তা কী পুরো দূর হয়েছে? বরং দু’দেশেই ধর্মচর্চা আরো বেড়েছে! ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার সহজ কোনো সমাধান রয়েছে বলে আমি মনে করি না।

তবে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় রাষ্ট্রেরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আর একজনও যেন এদেশ থেকে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে না যায় সে নিরাপত্তার পরিবেশ সুনিশ্চিত করা। আর ভারত রাষ্ট্রের দায় হচ্ছে যারা বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে গেছেন তাদের প্রতি সহনশীল, সহযোগিতামূলক ও মানবিক আচরণ করা।

‘১৯৭১’ ডকুমেন্টরির দৃশ্যাবলী

থার্ড লেনঃ আপনার অনেকগুলি সিনেমার নাম নদীকেন্দ্রিক। নদী কী আপনার কাছে প্রবহমান জীবনের প্রতীক?

তানভীর মোকাম্মেলঃ হয়তো কিছুটা তাই।

আসলে নদী একটি অঞ্চলের পরিচায়ক। যখনই আপনি বলবেন “নদীর নাম মধুমতী”, “চিত্রা নদীর পারে” বা “কর্ণফুলীর কান্না”, তখন একটা বিশেষ অঞ্চল, একটা বিশেষ জনপদের ছবি আপনার মনে ভেসে উঠবে। ফলে এসব ছবির কাহিনী যে ওই অঞ্চলভিত্তিক সেটা বোঝাতেও আমি আমার কিছু কিছু ছবির নাম নদীর নামে রেখেছি। হ্যাঁ, নদী আমার কাছে জীবনের প্রবাহমানতারই প্রতীক। চারপাশে কত কিছু ঘটে, কিন্তু নদী নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়েই চলে। আমাদের শিল্পীদের জীবনও তো তাই। চারপাশে অনেক কিছু ঘটতে থাকে, কিন্তু আমাদের তো সামনে এগিয়েই চলতে হয়। নদীর এই প্রবাহমানতার বিষয়টিই, এই দার্শনিক দিকটি, আমাকে খুবই আকর্ষণ করে।

থার্ড লেনঃ মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে? বাংলাদেশ ও ভারতে এই সময়ের কোন্ কোন্ পরিচালককে আপনার সম্ভাবনাময় মনে হয়?

তানভীর মোকাম্মেলঃ মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নানাভাবেই সমৃদ্ধ করেছে। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন, বিকল্পধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন, গণসঙ্গীতের প্রসার, এসব সাংস্কৃতিক আন্দোলন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের ফসল। এছাড়া সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, গণমাধ্যম, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের ক্ষেত্রে ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। সবচে মঙ্গলজনক যে ঘটনাটা মুক্তিযুদ্ধ ঘটিয়েছিল তা হচ্ছে পাকিস্তান আমলের দমবন্ধ-করা সাম্প্রদায়িক পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে এ দেশে এক অসাম্প্রদায়িক আবহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সাম্প্রদায়িক মানুষ সঙ্কীর্ণ মানুষ। সাম্প্রদায়িক মানুষ শিল্প-সংস্কৃতিতে মহৎ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ এসব সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫-য়ের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চার জাতীয় নেতাকে হত্যার পর, বাংলাদেশে এক উলটপুরাণ শুরু হয়। দেশটা আবার পাকিস্তানী আমলের সাম্প্রদায়িকতায় ফিরে যেতে থাকে। সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনাগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটুকুর উত্তর আর দিচ্ছি না। কারণ সেক্ষেত্রে কাউকে বাদ দিয়ে হয়তো কারো নাম আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে। যেটা শালীন নয়, সমীচীনও নয়। ফলে তা থেকে বিরত রইছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

ছবি ঋণঃ কিনো-আই ফিল্মস

*****